わくわくサンゴ隊 奄美大島へ派遣

自然体験と「石垣・奄美 子ども会議」

白保魚湧く海保全協議会

- 日時

- 2014年8月18日〜21日

- 場所

- 鹿児島県奄美大島

- 対象

- 沖縄県石垣市内小学生 6名

- 実施

- 白保魚湧く海保全協議会

- 協力

- NPO法人夏花/WWFサンゴ礁保護研究センター

- 現地協力

- 奄美自然学校/龍郷町立大勝小学校

5回の島内プログラムを終え、奄美へ出発

島の共通性と差異から学ぶ

今年6月にスタートしたわくわくサンゴ隊は、島内での5回のプログラムを終え、8月18日、鹿児島県奄美大島に出発しました。石垣島と奄美大島はともに南西諸島の島。それぞれに固有の自然と文化を有しています。自然の豊かさや文化にふれ、島の共通性と差異から学ぶことを目的としたこの派遣学習は白保魚湧く海保全協議会が企画し実施しました。

「アマミノクロウサギ、3羽も見たよ!」自然体験を満喫

4日間の滞在中、奄美自然学校の永江さんに講師いただき、子どもたちは様々な自然体験をしました。須野海岸ではシュノーケルでサンゴや魚などの生き物を観察したほか、住用町のマングローブや干潟では石垣島でも見られるシオマネキやトントンミー(ハゼ)に触れ共通性を学びました。

また、住用村側から登った湯湾岳ではアマミノクロウサギを見ることができ、子どもたちは念願が叶い大満足の様子。住用川では沖縄では見られなくなってしまったリュウキュウアユを観察し、周囲の森の豊かさと川の環境を学びました。そして、環境省奄美野生生物保護センターでは奄美固有の動物や鳥の剥製や映像による四季の移り変わりを視聴し、子どもたちは石垣島との違いを学びました。

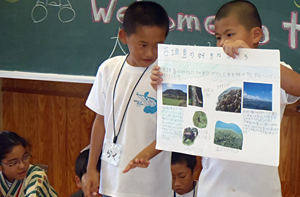

「石垣・奄美 子ども会議」で大勝小学校の児童と交流

19日には龍郷町の大勝小学校にて「石垣・奄美 子ども会議」が行われました。サンゴ隊の子どもたちは「石垣島の好きなところ・知って欲しいところ」と題し、世界最大級のアオサンゴの群生や固有生物などについて各自で発表しました。実は、発表の苦手な子どもが多いサンゴ隊。得意の踊りや横笛を披露し伝統文化も紹介するプログラムを追加したことで、子どもたちは緊張が少し和らいだ様子でした。

また、「石垣島の直したいところ」も発表。海や山にゴミが捨てられてることやサンゴの減少、外来生物の増加などが上げられ、発表の後は大勝小学校児童7名と意見交換が行われました。「奄美は川の水がきれいで海にゴミが少ない。奄美の海を目指したい」など、島の違いについての意見が交わされ、大勝小の子どもたちからは「奄美の海は普通だと思っていた」「気づかないことがわかった」と感想が述べられました。

大好きな自然の中で学び、苦手なことも乗り越えたサンゴ隊。奄美大島での貴重な体験プログラムの提供は、それぞれの成長の糧となったのではないでしょうか。

石垣・奄美こども会議で、石垣市立平真小学校5年生が発表した作文

「遊園地に動物園、電車もないの?」

春休み、初めて遊びに来た東京の親せきは石垣のないものにおどろいてばかりでした。

でも、それらはなくても困らないし、もっと楽しんだり、学べたりするものが石垣にはあふれているのになとぼくは思いました。おもと山の生きた化石とよばれる天然記念物アサヒナキマダラセセリや、ホタルのクリスマスツリーみたいな点灯を探すときはドキドキします。また、体内時計をもっているかのように朝散るサガリバナは見ているだけでかっこいいです。全部、大昔から石垣にあって、ぼく達に季節や色、においなどを伝えてきました。家からも学校からも近い海はたくさんの恵みがとれ、毎食ぼくの体を作ってくれます。一番大好きなアーサーのおつゆと、魚の天ぷらは最高です。

行事も意味深く、十六日祭にお盆、豊年祭の元気な忙しさは幸せな気持ちになります。そんな石垣は東京に比べられないほど全部がキラキラしていると思います。真夏に向かって今はイワサキクサゼミが優しく鳴いています。次はクマゼミがあちこちで大合唱するので、ぼくは夏休みが待ちきれません。

じいちゃん、ばあちゃんが死んで、お父さんとお母さんが生まれて、ぼく達が育っている石垣。空も海も山も家族もぼくは大大大好きです。

【わくわくサンゴ隊 学習プログラム】

奄美大島

8.18 ウミガメ観察/シュノーケリング体験

8.19 モダマの森・滝・川探検/大勝小学生との交流/夜の生き物観察

8.20 マングローブ探検/宇検村久志集落訪問/奄美野生生物保護センター見学

8.21 ふり返り学習

石垣島

6.29 座学 サンゴと島の暮らしについて/サンゴの苗作り体験

7.06 白保シュノーケリング体験

7.27 白保ワタンジ(干潮時の渡路)で生きもの観察

8.03 まとめ学習と発表資料制作

8.17 発表練習

わくわくサンゴ隊

奄美自然学校 永江さんの指導でマングローブを探検

モダマの森で川遊び

シュノーケリングで海中観察(須野海岸)

絶滅危惧種リュウキュウアユの観察(住用川)

大勝小学校で行われた「石垣・奄美 こども会議」

石垣島のアオサンゴの群生や島の固有生物についての発表

宇検村久志集落 中條さんにケンムン伝説を伺う

環境省奄美野生生物保護センター